昨年10月にKickstarterでスタートした、Torでの通信が可能になるルータ「Anonabox」は開始直後に目標額を大幅に上回った事でも注目されましたが、事前に生産された製品を使用している等の理由からKickstarterよりキャンペーンが停止されました。

その後にIndiegogoで再開し、最終的に目標額の409%に達したようです。

Kickstarterのページ「anonabox : a Tor hardware router (Suspended)」より

この製品の写真を見て、秋葉原で見た記憶があるのでちょっと調べたら販売されている事を確認しました。もしかして、これを使えばAnonaboxと同じ物を自作できるのでは?

先に書いた通り、攻撃3は市販されているモバイルWi-Fiルータで条件の合うものがあれば行える事がわかりましたが、攻撃2はどうでしょうという話です。

X100eのバッテリー駆動時間を延ばすために買ってみました。速度はあまり重視してません。

写真にはありませんが、USBの外付けHDD/SSDケースも買いました。

「インテル® Data Migration Software」を用いてデータを移行しました。移行手順はインテルのサイトに画面付きで載っています。

移行後に、「インテル® SSD ツールボックス」をインストールして完了です。

換装の結果、バッテリーモードで2時間半だったのが3時間弱に延びました。また、起動速度が約3倍になりました。

これはデスクトップマシンのシステムドライブも交換したいですね。

小物が作りたくなったのでAVRをはじめようと思ったのですが、さっぱりわからないので、先日入門書として、

試しながら学ぶAVR入門を買ってきました。

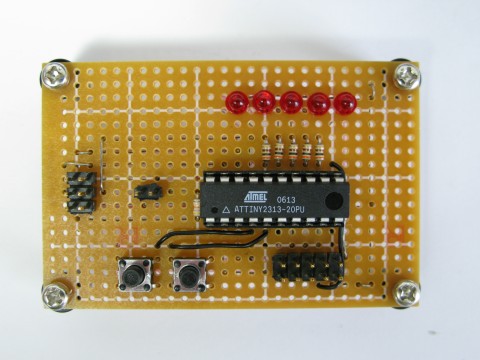

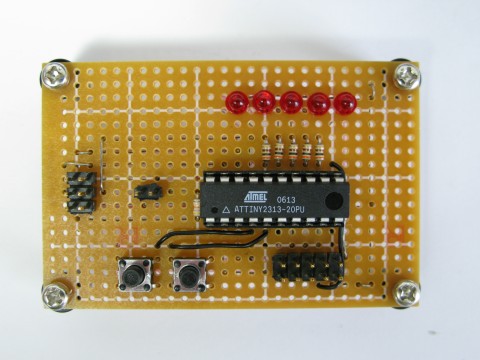

39ページ(上記ページから試し読みできます)で、書籍中のサンプルプログラムを動作させるためにATtiny2313テストボードを作成する必要があったので、秋葉原にパーツを買いに行きました。

パーツリスト

- ATtiny2313-20PU

- 20ピンICソケット

- LED*4 (写真ではPB4にも追加しています)

- 470オーム抵抗*4 (写真ではPB4にも追加しています)

- 47kオーム抵抗

- タクトスイッチ*2

- 基板(ICB-288を使用しましたが、写真の通り少し窮屈です)

- ヘッダピン

- すずメッキ線、耐熱電子ワイヤ 少々

電源はUSBからとり、ライタは

以前制作したものを使用して、ケーブルは秋月にあった14ピンフラットケーブルを買ってきました。

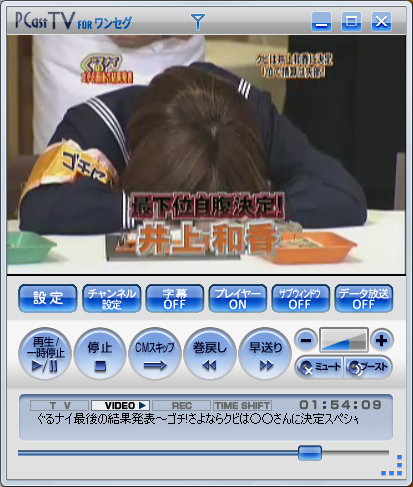

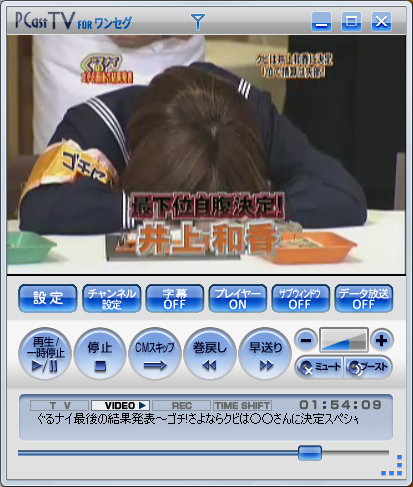

ちょいテレ買いました。DH-KONE/U2V(Amazonで買うならこっち )です。高感度アンテナでアナログで見れた全部のチャンネル+MXテレビが受信できました。ワンセグは解像度が足らなくて細かいテロップの多いバラエティーに向きませんが、ソフトがよく動いてくれるので満足です。試しにぐるナイのゴチスペシャルを録画。スタンバイからでもしっかり録画してくれました。ムーブ対応モデルですが、ムーブ先がない…将来PSPか対応ケータイを買いましょう。

)です。高感度アンテナでアナログで見れた全部のチャンネル+MXテレビが受信できました。ワンセグは解像度が足らなくて細かいテロップの多いバラエティーに向きませんが、ソフトがよく動いてくれるので満足です。試しにぐるナイのゴチスペシャルを録画。スタンバイからでもしっかり録画してくれました。ムーブ対応モデルですが、ムーブ先がない…将来PSPか対応ケータイを買いましょう。

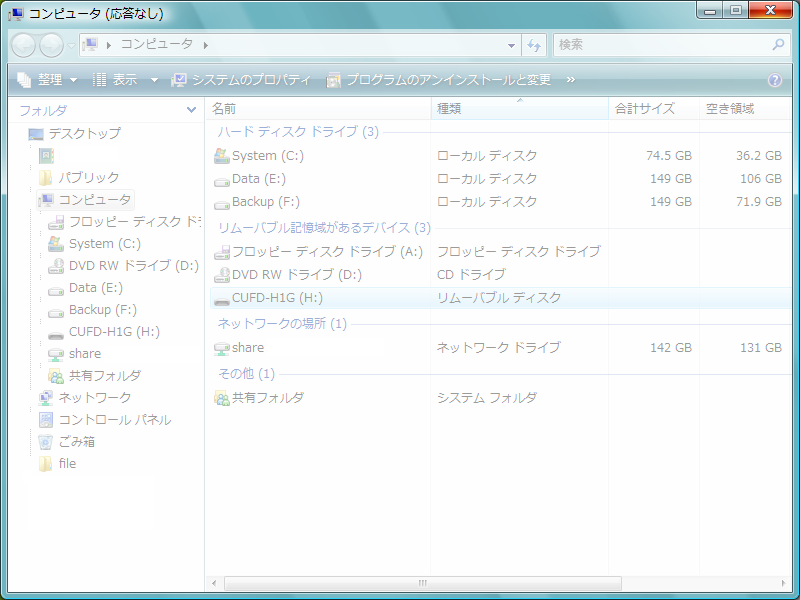

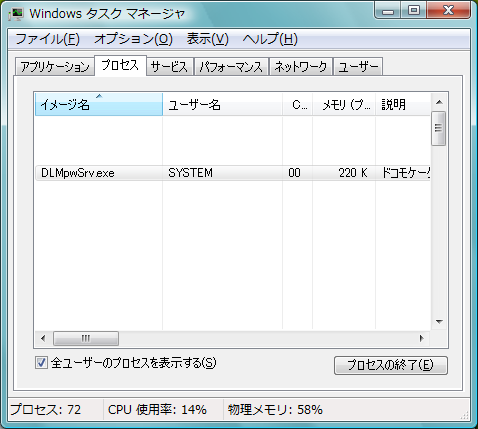

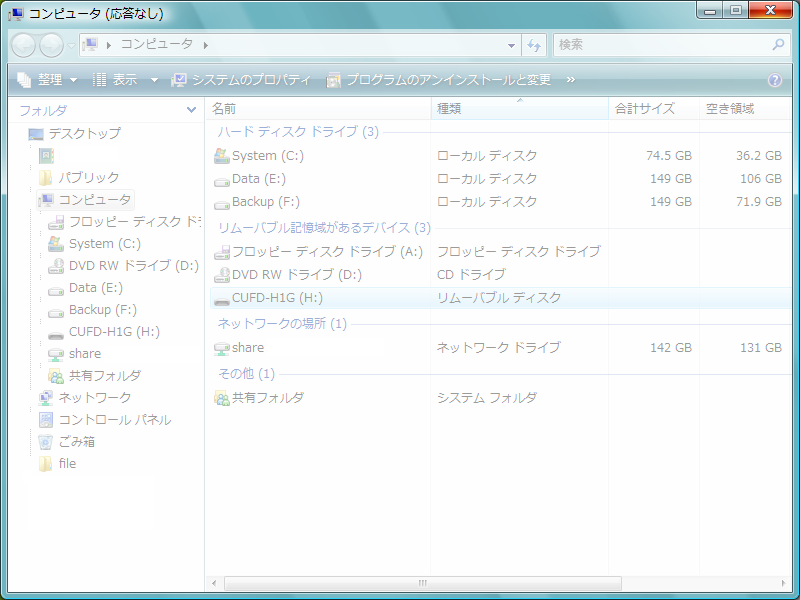

研究室と家とのデータのやり取りはUSBメモリで行っているわけですが、家で挿してドライブを開こうとすると一定時間応答がなくなります。

今までは普通に使えてたので、最近インストールしたソフトを疑って見てると…

ドコモケータイdatalinkのせいでした。これはケータイをつなぐと自動的にソフトが立ち上がるように監視するみたいです。これを終了するとエクスプローラが応答なしの状態がなくなりました。

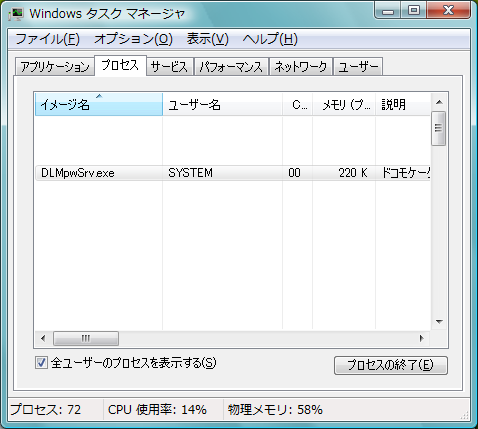

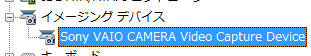

引き出しの奥からバイオカメラが出てきました。

ウェブサイトではWindows2000までとなっていますが、XPでも同じドライバで動いたのでVistaでも期待できそう。

サポート[Download]「PCGA-VC1・VC1/A Driver 2.2.00.10190」

僕が持っているのはPCGA-VC1。PCGA-VC1/A

も大丈夫みたい。

PCGA-VC2とPCGA-VC2/APCGA-UVC11Aはドライバがありませんが、PCGA-UVC100はあります。

VC1_Drv2200.exeを展開して、driverディレクトリをドライバ選択時に選べばインストール・認識できました。

ドライバは入ったけれど、アプリケーションから使えるかが問題。

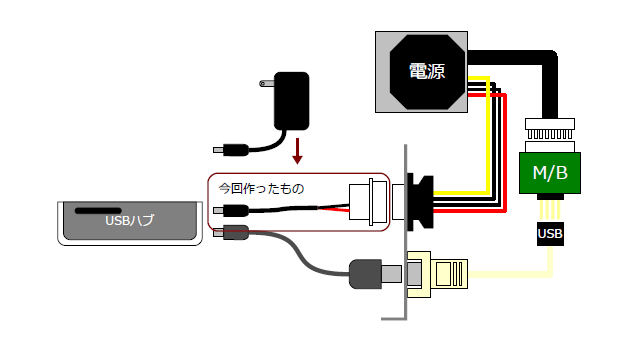

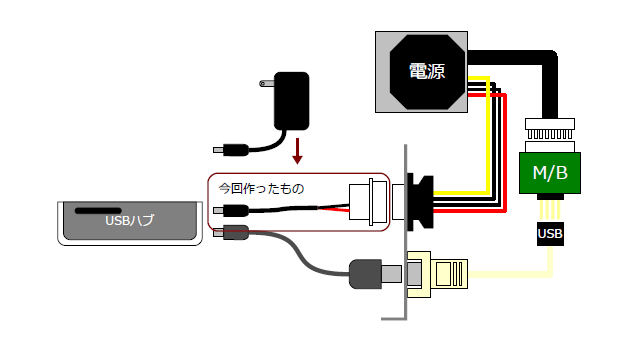

逆流防止を目的に挿入したダイオードですが、ここで副作用が。サブの目的であったUSB接続のHDDが起動しません。ダイオード挿入前は大丈夫だったので原因はそこにありそうです。

どうやら1N4002の順方向電圧降下(VF)を甘く見ていたようで、1AでMax. 1.1Vもあります(データシート)。実際、USBハブのコネクタからは4.5V程度しか出ていません。

対策

- 順方向電圧降下の低いショットキーバリアダイオードに交換してみます。(3Aで0.55V)

- マザーボードのUSBコネクタからとっているUSBの電源をメインの電源ラインに切り替える

後者のほうが確実な気がしてきました。作ったら報告します。

[追記]

後者の方法で改造しました。ダイオードは取り外しました。

[追記あり]

なんか硬いタイトルだなぁ。PCの自作は自己責任でってことで。

PCを机の下に置いているので、USB機器をつなぐのに机の上までハブを持ってこれたらなぁと思い、エレコムのUSBハブを買ったのですが、ACアダプタを挿す場所がない。どうせPCと一緒に使うものだから、とLaFonera改造のときと同じものを作ったわけです。

(PUG-14UDを用いてPCIから電源とUSBを出しています)

無線LANのアクセスポイントを手軽に導入するために、1980円で売っているLaFonera(Fonルータ)を買ってきました。そのまま使うとFonero(と自分)用の無線ルータですが、ファームウェアを入れ替えることで普通のアクセスポイントやイーサネットコンバータなどにできます。

買った場所はツクモ高田馬場店。初めて行きましたが、ビルのワンフロアなので品ぞろえは中の下くらい。

シリアルコンソールをつけるだけのつもりがここまで作ってしまいました。

#もはや手軽ではない

#改造前の画像はUselessHacks.com - FON Disassembleなどで見れます

AVR開発環境をサーバ側に移行します。以前製作したAVRライタをLinuxで使うために、AVRDUDEをインストールしました。

参考にしたページ

追記分。

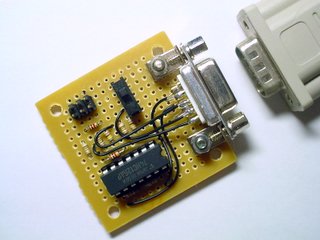

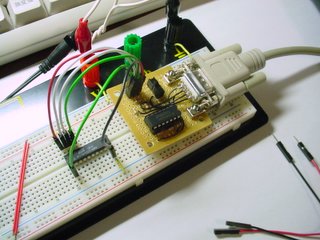

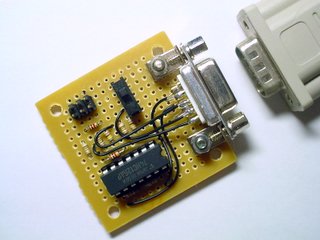

先日買ってきたものを作りました。

45x45mmにおさまりました。基板取り付け用D-sub9コネクタが無かったので半田付けタイプをそれっぽくつけました。裏側はワイヤが3本飛んでます。基板取り付け用にした場合あと4本ほどワイヤが飛ぶでしょう。

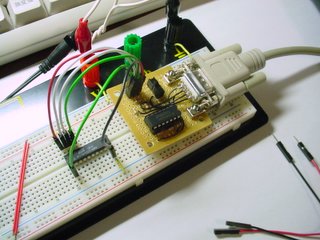

ISP端子からAVRへはジャンパーケーブルとブレッドボードを使用しました。DIPタイプのAVRマイコンが何ピンのものがあってどういうピンアサインなのかわからなかったもので…

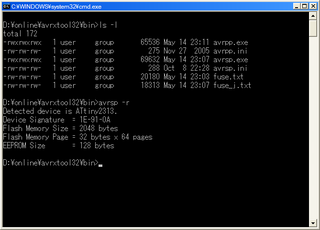

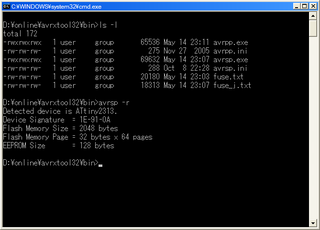

制御はELM - AVRライタの製作 (4種)にある「Win32版ライタ制御ツール for Windows9X/Me/NT/2k/Xp」を使いました。実行したところ、「ATtiny2313」の文字が見えました。

D:\online\avrxtool32\bin>ls -l

total 172

-rwxrwxrwx 1 user group 65536 May 14 23:11 avrpp.exe

-rw-rw-rw- 1 user group 275 Nov 27 2005 avrpp.ini

-rwxrwxrwx 1 user group 69632 May 14 23:07 avrsp.exe

-rw-rw-rw- 1 user group 288 Oct 8 22:28 avrpp.ini

-rw-rw-rw- 1 user group 20180 May 14 23:03 fuse.txt

-rw-rw-rw- 1 user group 18313 May 14 23:07 fuse_j.txt

D:\online\avrxtool32\bin>avrsp -r

Detected device is ATtiny2313.

Device Signature = 1E-91-0A

Flash Memory Size = 2048 bytes

Flash Memory Page = 32 bytes x 64pages

EEPSROM Size = 128 bytes

D:\online\avrxtool32\bin>

AKI-H8はピンが2列になってるのでブレッドボードにさせない、つまり小物をテストしにくいという状態で、電光掲示板以降何も作ってないわけです。

それ以前に機能を持て余してる、AKI-H8が1個あたり1600円と高い。

ということでAVRマイコンとそのライタの材料一式を買ってきました。写真は組み立てた後にでも。

スイッチの調子が悪くなってから、2ヶ月以上たってますが、今日スピーカーからブツッブツッといったので交換しました。

前回同様、中の端子の劣化が予想できたのですが、思ったほど黒ずんでません。

今回の交換でスイッチの端子間にスパークキラーをつけようと思ったのですが、すでに積層セラミックかな?コンデンサがついていました。つけても効き目がないような気がしたので、そのまま交換しました。

交換したスイッチは、岩通アイセックのK1200Lというもので、マルツパーツ館で売ってます。

元のスイッチは古いエントリを見ればわかりますがこれではありません。代わりのスイッチはK1200L以外にサイズ的に収まるものを知らないので、これに頼るしかない状況です。他にいいスイッチありませんかね?現在は対策として、100V側にスイッチを設けそっちで操作しています。

スミマセン、ネタです。確かな情報はココには一切ありませんのであしからず。

アップルが次に出すiPodを予想してみました。

試験まであと少しということで更新間隔が開きましたが、レポート書いてたら変なものができたので公開します。

つないでいたHDD全てのパーティションにおいてウィルスは検出されませんでした。

AMI BIOSでは起動時にDOSなしでBIOSのアップデートが出来るらしい。コレを利用してBIOSの復旧を試みました。

モバイルグッズは凝縮度も重要だけど、使いやすさも重要だと思う。その点で認識が遅いのは次第点。